マッコウクジラの歯をお持ちで、その使い道にお悩みの方に朗報です。

今回新たにお客様からお問い合わせをいただき、新しい取り組みをご紹介します。

2024年6月6日に公開したブログですが、2024年6月8日に加工の続きを、また実物が届きましたので2024年6月14日にリライトしました。

マッコウクジラの歯を印材に加工します

まず実際にお問い合わせいただいた内容からご紹介します。

昔、父が購入した鯨の歯を所有しています。

どう扱っていいのかわからず、一度は処分を考えました。

もしやと思いリサイクルショップに持ち込んでみたのですが、あまり価値を感じていただけませんでした。

色々と調べているうちに御社のホームページに辿り着き、鯨の印材の価値を知り、印材にしていただけないかと考えていますがご対応は可能でしょうか?

これまで鈴印では実例がなく、しかしおそらく可能だと考え、メーカーに確認したところ「可能」との回答をいただきました。

ただし、やはり持ち込みの場合は何かがあったときの補償ができないため、事前にいくつかのリスクをご提示いただいたのでまずご紹介します。

鯨の歯を印材にする際のリスク

- 現物を見てみないと加工可能かの正確な回答は難しい

- 実際には歯全体の2割程度しか印材にできない

- どのくらいのサイズが取れるか、また何本取れるかは切ってみないとわからない

- 現在の一般的な長さ、6㎝は取れない場合が多い

- 豆模様が残る可能性がある

- 芯を中心として印材に適した部分の外側に、皮が残る可能性がある

- 皮部分は剥がれるリスクが高いため、削って細くする必要がある

- 切断の際にヒビが発生する可能性がある

- 取れる予測を立てて切ってみても、実際に1本も取れない場合もある

- 1本も取れない場合でも作業代が発生する

確かに天然材の場合、どのような状態かは実際に確認してみないと正確な回答ができないのは、私たちが彫り直しを受ける場合でも同様です。

ちなみにこれまで私たちの改刻(彫り直し)の実績では、状態が悪いものも多く、約半数はお断りしています。

また意外だったのは、模様が残る場合も正規品として販売していないことでした。

日頃私たちも普段は綺麗に整った状態しか見ていないので当然ですが、メーカーさんの品質管理の厳しさを改めて知ることができました。

加工の価格

実際の印材は驚くほど高価ですから、気になるのは加工料金だと思います。

今回料金(税別)も伺うことができたので、ご紹介します。

| 1本取れた場合 | 10,500円 |

| 2本取れた場合 | 21,000円 |

| 1本も取れなかった場合 | 5,000円 |

つまり印材の形状を問わず、1本取れた場合は10,500円になり、本数分掛ける計算になります。

また上記の通り、1本取れると思って切ってみたがヒビが入る可能性や、また模様が入る場合があり、その理由で印材にできない場合でも、5,000円の加工費用が発生します。

ちなみに実際に印材として加工が済み、その後お名前を彫刻するのは私たちになります。

その場合の詳細は鈴印オフィシャルサイトをご覧ください。

今回の鯨の歯の大きさと加工できた印材のサイズ

専門家のお言葉によると、「これはかなり立派だ」とのことで、鯨の歯としては大きいサイズのようです。

また私自身も手にした際の重量感がズシリと重く、生命の力強さを感じさせてくれるものでした。

感覚値ではありますが、必ず印材になるような予感を感じさせてくれる雰囲気が漂っていました。

そして今回メーカー様より、加工可能とのご連絡をいただきました。

60×18ミリ・もしくは60×16.5ミリ(芯あり)

最大で18ミリを取ることができ、また用途によって16.5ミリにすることも可能との回答でした。

現在18ミリのマッコウクジラは驚くほどの高値で取引されています。

そのサイズが取れること自体、素材の大きさを物語っています。

また(芯あり)としているのは、基本的に鯨の印材は芯がある点を強調したかったからです。

日頃象牙に接する機会が多いため、芯がなくても印材になるのではないか?との疑問がよぎりますが、鯨の歯は小さいため、芯のある場所しか印材にならないそうです。

逆に2本も取れるような素材はないに等しいと言えるとのこと。

その理由は、次の実際の工程にてご紹介します。

いずれにしても、鯨の歯が貴重な理由をまた1つ理解することができました。

そしてお客様とご相談の上、今回は18ミリで制作することになりました。

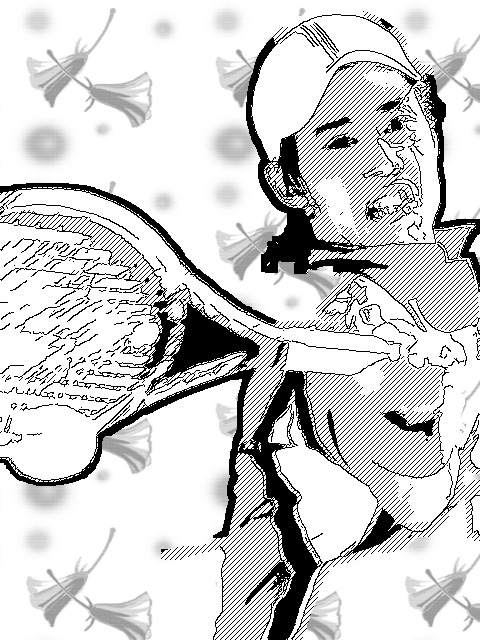

実際の工程

今回メーカー様のご協力を得て、特別に工程の写真も撮っていただくことができました。

上の画像は根本部分ですが、空洞になっている部分は厚みがないため、印材にはならないそうです。

そのためまず、以下のように空洞部分をカットします。

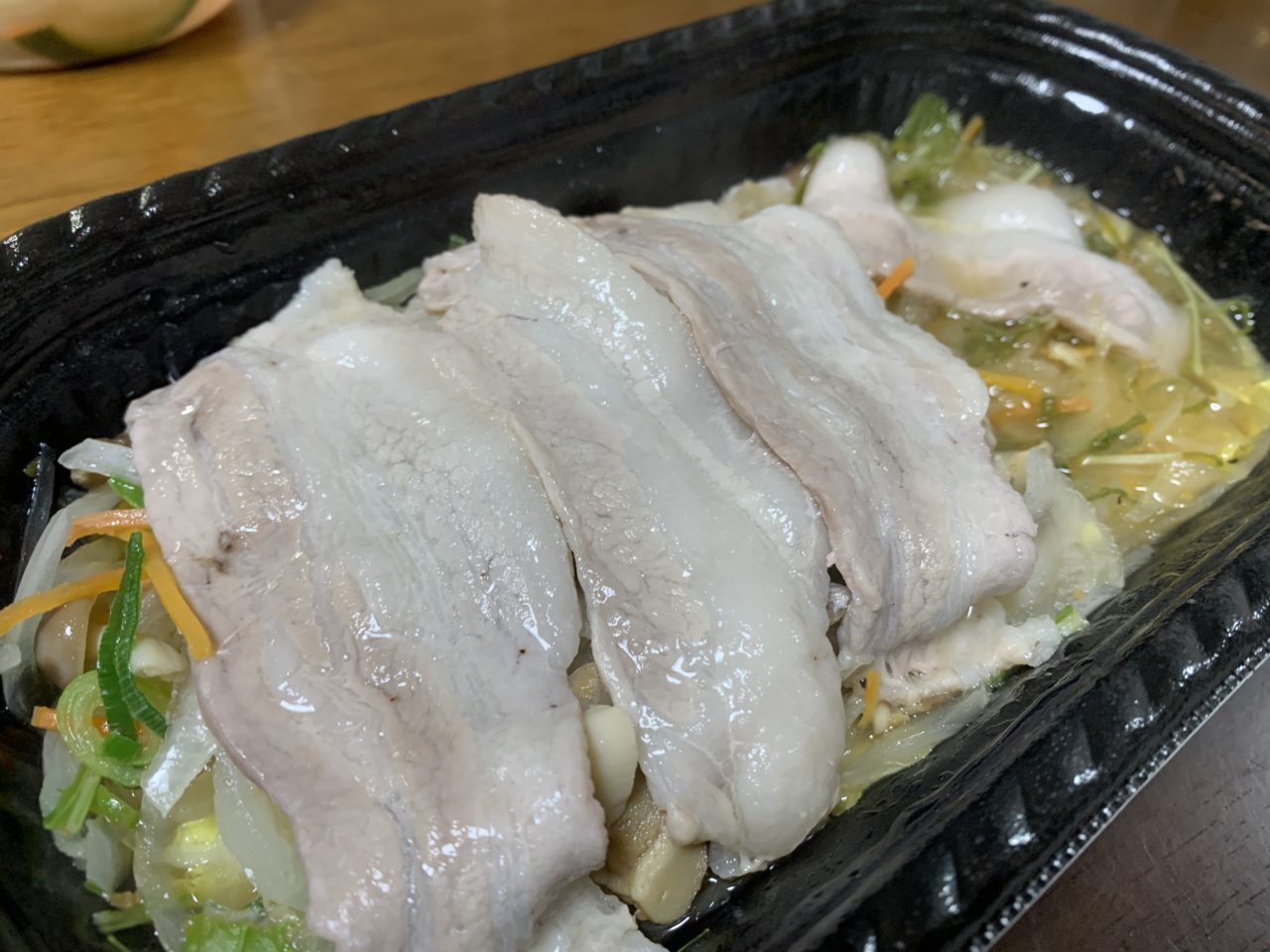

裁断

中央に芯の穴が、そしてツートンに色が分かれています。

そしてこの2点が鯨の印材を希少にする理由になります。

印材になるのは、芯の穴が埋まり、皮がない部分のみ

まず芯の部分ですが、大きな穴が空いていては印材なりません。

また芯部分は象牙同様、先端に行くほど詰まって細くなっていきます。

そのため先端に近い部分しか印材になりません。

またツートンになっている外側は「皮」と呼ばれ、剥がれてしまうためこちらも印材として使えません。

そして実際に印材として使用できる中央のベージュ色の箇所もまた、先端に行くにつれて細くなっていきます。

つまり芯が詰まり、ベージュ色を維持している箇所は本当に狭く、これがもう21ミリの印材が取れない理由にもなっています。

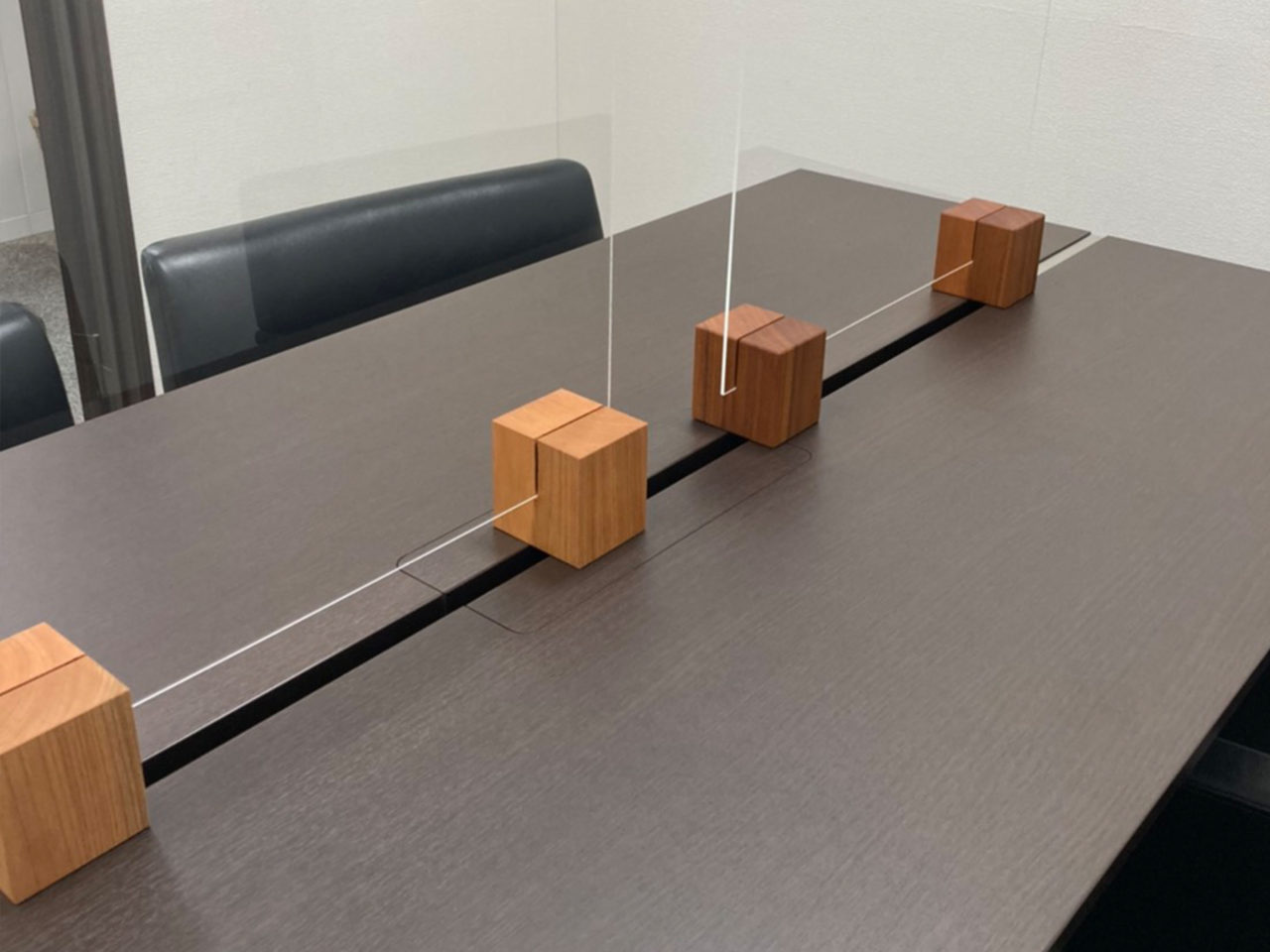

旋盤加工

ご存知の通り印材の形状は、「印面」いわゆる彫刻部分は角が張り、持ち手部分は丸くなっています。

これは方向が一目でわかるようにすることと、捺印の際に手が痛くならないようにとの理由からです。

しかし丸く切り出しただけでは、当然両方とも角が張っている状態です。

そのため「旋盤」という機械にかけてかけて成形していきます。

↑この段階では角が立っています。

それを旋盤にかけることで、以下のように丸くなります。

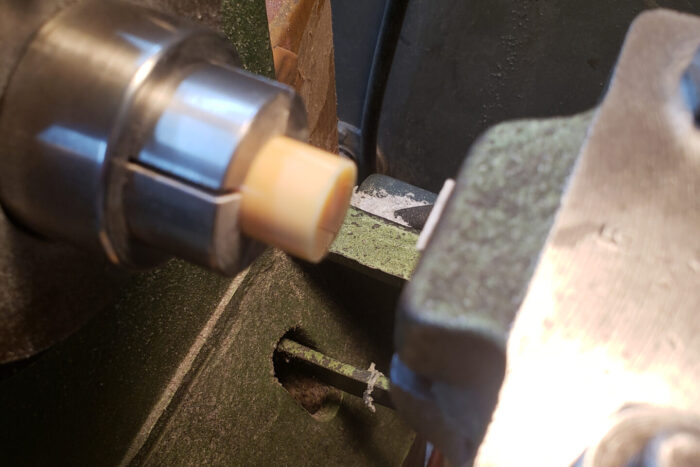

バフ掛け

最後のバフで磨き上げて完成です。

鈴印でも使用していますが、蝋が混ざっている研磨剤を塗り込み、トルクの強いバフを使用することで、印材特有に滑らかで光るような艶を出します。

完成

見てください、この艶を。

こうして鯨の歯は印材に加工されております。

そしてこちらの印材が、鈴印に届きました。

一部に白っぽい色が見えますが、こちらが皮の部分になります。

とはいえ綺麗に磨き上げられていますから、そのことを知らない場合は天然の模様に見えるだけでしょう。

ちなみに頭の方から見るとこのような感じです。

うっすらと見える年輪のような模様は他の何者でもない存在感を放ちます。

また印面はさらにすごいです。

芯を中心とした模様は、さらに迫力満点です。

私自身クジラの硬さを知っていますから、刃物を入れることを想像して緊張してしまうほどです。

合わせて今回、大きなサプライズがありました。

なんと、切った全てをお送りいただくことができたのです。

もしかするとWEB上でも初ではないでしょうか?

マッコウクジラの歯の分解図です。

こうして中心部分のみが印材となります。

あれだけ大きな歯からごく僅かしか取れない理由がこれでよくわかりました。

マッコウクジラは象牙と比べてもはるかに固く、そのため機械のダメージも大きいそうです。

そのため対応できるメーカーさんもほとんどなく、また今回のように経過の写真を撮っていただいた実績もないそうです。

今回はお客様の想いの詰まったマッコウクジラの加工ということで、特別にご対応いただきました。

改めてこの場をお借りして御礼申し上げます。

ご協力誠にありがとうございました。

最後に

あの巨大生物の一部と思うだけで浪漫を感じます。

そして貴重な素材を私どもを信頼して預けていただいたお客様に心より感謝申し上げます。

メーカー様にもその想いをお伝えし、最も価値のある状態をご提案いただいたことも嬉しい出来事でした。

お客様から回答をいただき、先ほど印材への加工をお願いしました。

近々現物が届きますので、その際はまたご紹介したいと思います。

このように鯨の歯は印材に加工することができます。

もし同じようなことでお悩みの場合、なんとか形にしたいと思いますのでお気軽にこちらまでご相談ください。

また鈴印でもマッコウクジラの印材は取り扱いがございますので、気になる方は以下のブログをご覧ください。