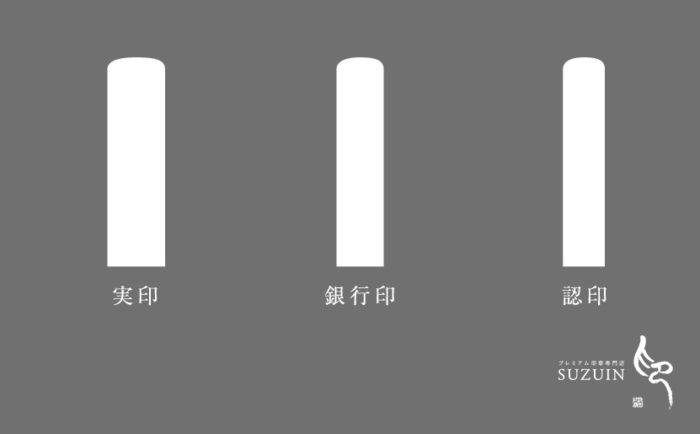

みなさんが使っている印章(はんこ)、実は大きく分けて3種類あるのをご存知ですか?

パッと出てきますか?

答えは…「実印」「銀行印」「認印」です。

このあたりまでは、なんとなく聞いたことあるという方も多いと思います。

でも、それぞれの違いや使い分けとなると「うーん…」となってしまう方もいらっしゃるのでは?

実はこの3つの印章、法律で使い方が細かく決まっているわけではありません。

「こう使うと便利で安心ですよ」という生活上の慣習として、自然に使い分けられてきたんです。

そこで今回は、それぞれの印章がどんな場面で使われているのか、さらに多くの方が選ばれている彫り方やサイズなどもあわせて、わかりやすくご紹介していきます。

※この記事は2013年4月16日に公開した内容を、2024年8月24日に大幅リライトしたものです。

実印とは? 〜印鑑登録をした公的な印〜

「実印」とは、市区町村に印鑑登録をした印章のこと。

よく「大きめでフルネームだから実印」と思われがちですが、登録していなければ実印にはなりません。

使う場面としては、

・自動車の売買や譲渡

・不動産の契約や相続

・遺言書や公正証書の作成

・会社設立

・保険金や補償金の受け取り など…

「ここに書いてあることをすべて認めます」というあなたの意思を証明する、大切なはんこです。

彫り方は、防犯性や格式の意味合いから篆書体や印相体といった、やや読みにくい書体が選ばれることが多いです。

ただし、書体に決まりはないので、読みやすい書体でももちろん問題ありません。

サイズはやや大きめ。名前はフルネームで彫るのが一般的です。

つまり、契約のときに「印鑑証明書と一緒に押してください」と言われるはんこ、それが実印です。

あまり声を大にして言われることはありませんが、実印が必要になる場面は、後々トラブルにならないよう責任の所在を明らかにするため。

だからこそ、既製品は避けて、あなただけの一本を作ることが大切なんです。

銀行印とは? 〜金融機関に届け出た印〜

銀行印とは、銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関に届け出て使用する印章です。

口座開設時や、出金などの重要な手続きのときに使われます。

最近では、印鑑なしで口座開設できる銀行もありますが、実際には高額取引の制限があったり、書類によっては印鑑が必要なケースもまだまだあります。

また、たまに「銀行印と認印を兼用したい」という方もいらっしゃいますが、登録印と非登録印は分けて使うのが基本です。

情報漏えいのリスクを避けるためにも、それぞれ別のはんこを用意しておくのが安心です。

彫り方は実印と同じく、防犯性や格式を重視した篆書体や印相体が人気です。

サイズは三文判より少し大きめで、お名前(下の名前)で彫る方が多くいらっしゃいます。

銀行印もまた、「あなたの意思」を示す大事なはんこ。

しっかり考えて選びたい一本です。

認印とは? 〜日常使いの確認印〜

認印とは、どこにも登録されていない、日常的に使う印章のことです。

「確認しました」「了承しました」など、意思表示のために押すはんこですね。

自由に使える分、「なんでもいい」と思われがちですが、実はその人のこだわりが一番出やすいのも認印。

印を大切にしている方ほど、こうした日常の印にもきちんと気を配られています。

書体は読みやすいものが一般的ですが、あえて縦の篆書体や、鈴印オリジナルのSK印相体で個性を出すのもおすすめ。

サイズは三文判より少し大きめで、お苗字のみの彫刻が多く選ばれています。

最後に

やはり理想的には、実印・銀行印・認印の3本を、それぞれ用途に応じて使い分けるのがベストです。

というのも、使い分けることでパスワードのようにリスクを分散できるからなんです。

ただ、ご予算の関係で兼用を考える場合でも、「登録する印(実印や銀行印)」と「登録しない印(認印)」だけは分けてください。

せっかく役所や銀行が厳重に保護してくれている印影も、自分であちこちに押していたら意味がなくなってしまいます。

はんこもチームと同じ。

それぞれの役割を理解して、適切な場面で使い分けることで、力を最大限に発揮してくれます。

ちなみに私は、印章を戦国時代の陣形にたとえています。

大将(=実印)が前線に出っぱなしでは危なっかしいですよね?

それくらい大切なものだからこそ、場面ごとにしっかり使い分けていきたいものです。