われわれのようなハンコ屋の仕事は、ハンコを彫る事なワケなんですが

ハンコを彫る事=文字を彫る事

つまり、文字の勉強もしないといけないワケなんです!

せっかくですからね、少しでもお役に立てたらと思いご紹介したいと思います。

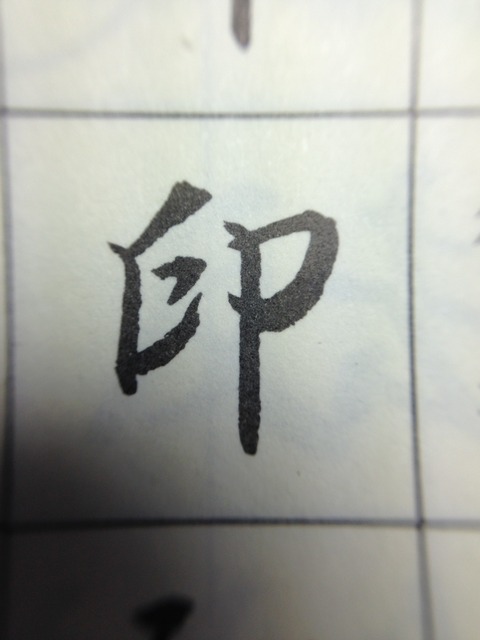

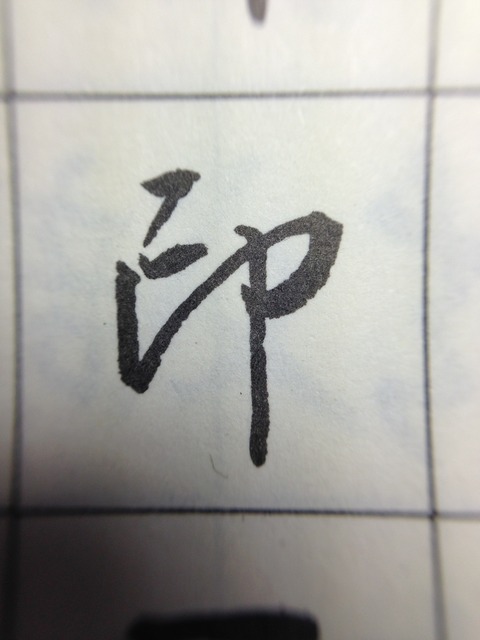

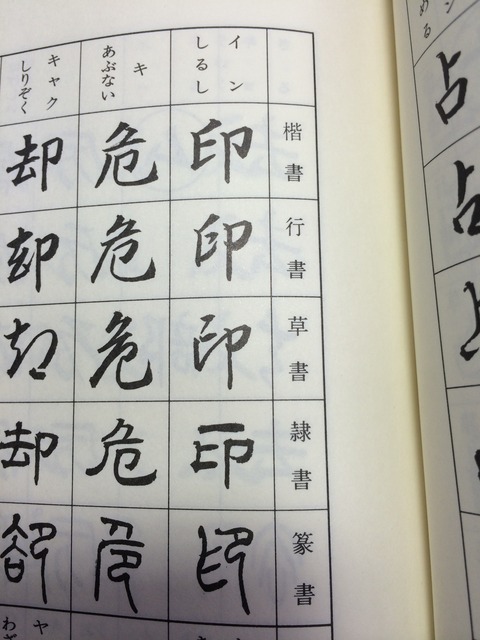

今回は「印」の文字でご紹介します!

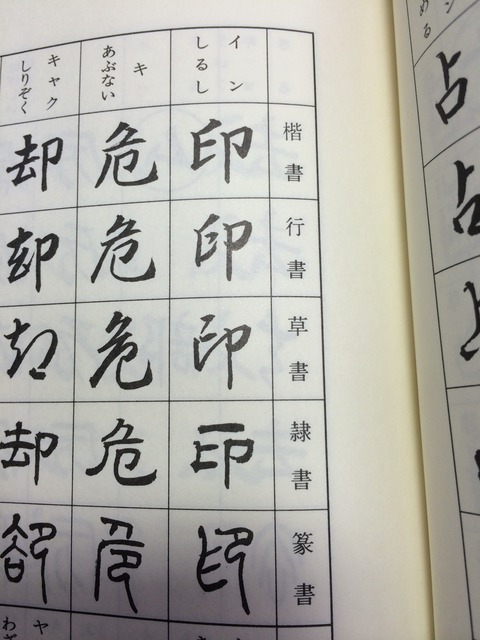

まずは漢字の基本の5書体

篆隷楷行草(てんれいかいぎょうそう)

我々はよく古い順に「篆隷楷行草」と呼ぶんですが、これが全ての文字の基本になります。

最近PCで使われる様々な文字フォントも、全てこの5書体から構成されます。

ではこの文字を歴史的に古い順にご説明しますと

まずは

篆書(テンショ)

ちなみにこちらの「篆書」のパソコンでの入力ですが、Macならそのまま「てんしょ」と打てば候補に出ますが、Windowsの場合「643F」と打ってからF5のショートカットを押すと出ます☆

あまりに使うんで覚えちゃった♡

今から約2500年程前、秦の始皇帝が文字を統一した際にできた漢字の起源。

そして現在使われている実印もこの文字を使っております。

書道展などの作品でも多く使われておりますね。

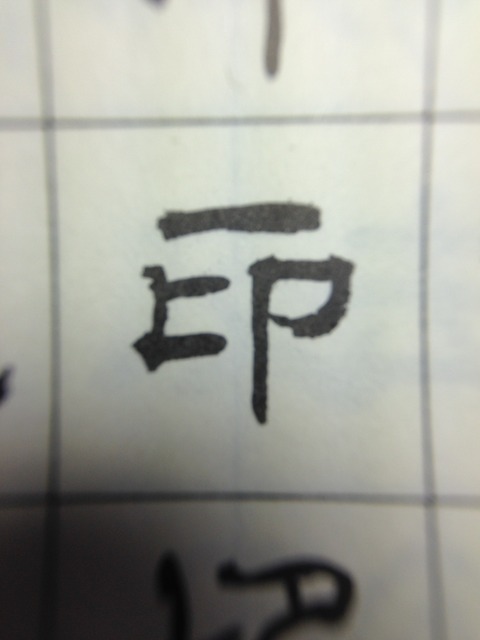

そしてその次が

隷書(れいしょ)

今から約2000年程前に誕生した文字なんですが

この頃から本格的に役人が文字を書き記すようになりました。

上記の篆書は複雑で難しく実用的でなかったため

篆書を簡略化して「隷書」になりました。

かなり現在使われている楷書に近づいたのが分かりますよね。

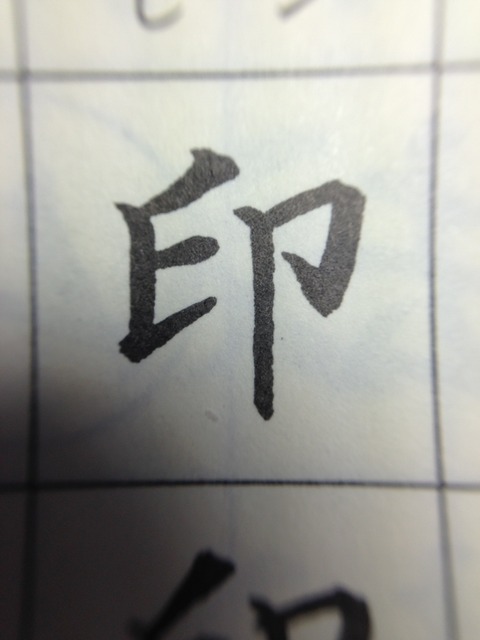

次に

楷書(かいしょ)

こちらは未だに漢字のスタンダードとして残っておりますが

歴史的に見ると今から約1800年程前にできた、かなり古い文字になります。

隷書より更に読みやすく、しかも書きやすく、的確で正確に書き記す事ができるのが特徴です。

そしてこの辺からの動きはみなさんも馴染みがあると思いますが、その次は

行書(ぎょうしょ)

同じく約1800年程前

楷書を元に、更に速く書きやすくするために生まれました。

速くバランスよく書きやすくする事が目的のため

その書き手によって様々な個性が生まれ、色々な書き方が存在します。

そして

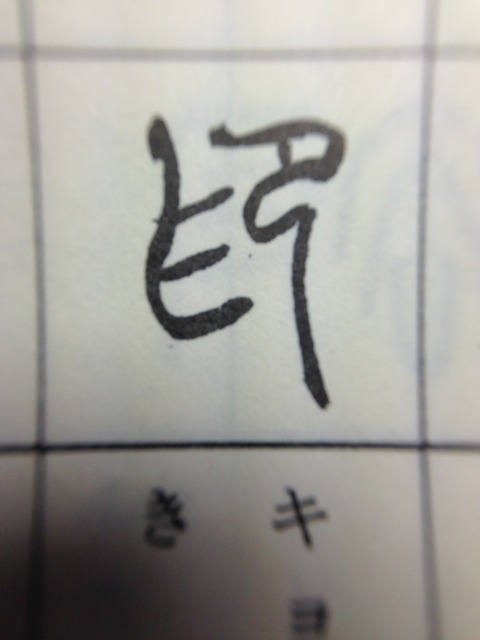

草書(そうしょ)

誕生は約1700年前

よく誤解されがちなんですが、「草書」は「行書」を更に崩したものではなく

「隷書」を崩した文字になります。

つまり、隷書から楷書・行書といく流れと、隷書から草書に行く2つの流れがあるのですね〜。

書道をやられた方なら不思議に思った事があると思うのですが

「行書」と「草書」では書き方から書き順まで、全く異なる事があるのは、この理由からなんです。

楷書・行書よりも更に速く書け、かつ芸術性の高い文字なのです。

以上が漢字の5書体の流れなんですが

あれっ?

甲骨文字とかは?

とか

明朝体ってどんな流れで出来たの?

とか

ハンコの文字ってもっと読みにくい印相体とか、読みやすい古印体とかってあるじゃん?

って疑問もあるかと思います。

その辺はまた後日書いてみたいと思います。

だってね

あんま長いと読むの辛いっしょ?

意外に知らない漢字の成り立ち

今回のブログ、読んでみていかがでしたか?

ぜひ、下のボタンで教えてください。

一生に一度の印章だから、確かな一本を。