捺印は斜め?まっすぐ?——そこに込められた「想い」のお話

少し前に、ネット上で「はんこを斜めに押す」という話題が注目されていました。

特に金融機関では、ある種の“慣習”として根付いているようで、私も「今度ブログで取り上げよう」と思っていたのですが、行員さんに話を聞く前にすっかり忘れてしまっていました…(汗)

そんな中、元・大手金融機関に勤めていた方から、実際の現場でのお話を伺う機会がありました。

非常に興味深い内容だったので、今回はそのことについて書いてみたいと思います。

2018年11月29日に公開したブログですが、2025年3月25日にリライトしました。

捺印はまっすぐ?それとも斜めに押す?

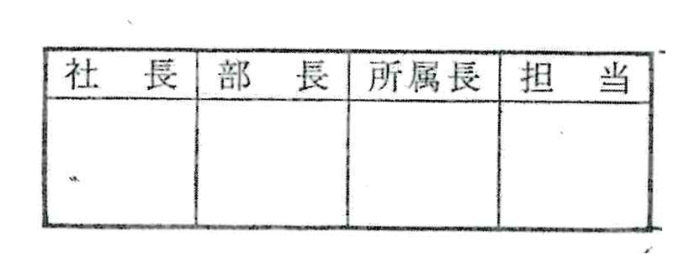

おそらく一般の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、大手企業では、書類に「担当者名と印影を並べて記す欄」が設けられていることがあります。

この欄では、左側に行くほど役職が上位で、右側に押す人たちは、印影をわずかに左に傾けて押すのだそうです。

いわば「お辞儀の気持ち」を表している、ということですね。

ネット上では「社畜文化」などと揶揄されることもありますが、私はこの話を聞いたとき、どこか納得する部分がありました。

なぜなら、はんこは“自分の分身”とも言われる存在だからです。

上司の目に触れる書類に、自分の想いを少しでも込めるために傾ける——。

それがやがて文化として根付いていく。

そう考えると、一概に否定するのは難しいと思います。

私が「まっすぐ捺印」にこだわる理由

とはいえ、私個人としては「印はまっすぐに押すべきだ」と考えています。

その理由はとてもシンプルで、それが一番難しいからです。

毎回まっすぐに押すのは、高度な技術と集中力が求められます。

だからこそ、そこに込められた誠意や責任感は、相手にも伝わると信じています。

尊敬する経営者の方は、請求書の印影がいつも驚くほどまっすぐです。

きっちり押されたその印からは、書類や契約に対する誠実な姿勢が伝わってきます。

印章を彫る職人としても、常に「まっすぐ」を意識して彫っているため、自然と「正しく押す」ことの大切さを実感する毎日です。

逆さまの捺印に込められた「抗議の意思」

今回お話を伺った中で、特に印象的だったエピソードがこちらです。

当時、私の上司が捺印を“逆さま”に押していたんです。

普段は非常に几帳面な方で、ミスとは思えなかったので理由を尋ねたところ、

実はその内容に納得しておらず、反対の意思を示すためにあえて上下逆に押したと知りました。

この話を聞いたとき、私は思わず「そんな方法もあるのか…」と驚きました。

組織に属していれば、納得できないことはどうしても出てきます。

ですが、言葉で言えないときに、あえて逆さまに押すことで静かに自分の意思を表現する——。

上下が逆でも法律上の効力は変わりませんが、見る人が見ればその違和感にはきっと気づくでしょう。

捺印とは、言葉にならない想いを伝える手段

捺印は、「私はこれを認めます」という意思の表明です。

法律的には、どんな押し方であっても効力は同じですが、日本ではそれ以上の意味を持つことがあります。

例えば、まっすぐ押された印からは信頼感や誠実さがにじみ出ますし、逆に適当に押された印からは雑さや軽視の雰囲気が伝わってしまうこともある。

見る人は、意外としっかり見ています。だからこそ、印ひとつにも「その人」が表れるのです。

「そんなの馬鹿げてる」と思う人もいるかもしれません。

でも、その奥にある想いを考えると、印の持つ意味はきっと変わって見えてくるはずです。

どうせ押すなら、丁寧に、真っすぐに。

たったそれだけで、あなたの印象が変わることもあるのですから。