※この記事では、ゴム印を長持ちさせる正しいスタンプ台の選び方と、お手入れ方法について詳しく解説します。

ゴム印は油性スタンプ台を使うと溶けてしまいます。

使わない人は全く使わない。でも使う人にとっては、欠かせないハンコがゴム印です。

ゴム印って、ある程度同じ書式に同じ内容を繰り返すときには非常に便利です。

ちなみに私の場合は「急ぎ」ゴム印を作って、ご注文が急ぎであることを一目で理解できるようにしています。

意図的に捺されたアナログのスタンプは印刷物に対して非常に目立つため、注意喚起にもつながります。

前置きはこのくらいにして、ぼちぼち本題に移りたいと思います。

ゴム印の特徴は、柔らかく捺しやすいけど、消耗品であること。

寿命に関しては言えば、鈴印で販売している天然ゴムを使ったものでも10年くらいになります。

ネット等で格安販売されている樹脂印などは、数年でダメになってしまいます。

耐用年数を超えると車のタイヤと同じように性能が発揮できなくなる、ゴム印の場合は潰れてしまいます。

そして上記の寿命は、正しく使った場合の耐用年数です。

ただし使い方を間違えてしまうと、一番丈夫な天然ゴムでも1年もちません。

「なんですぐダメになっちゃったの?」

今回はそんな、耐用年数よりも早く傷んでしまう原因と対処法をご紹介したいと思います。

※2013年11月19日に書いたブログですが、2021年2月19日に大幅に、2023年7月15日、2025年6月26日にリライトをしました。

ゴム印の劣化を早める一番の原因はスタンプ台

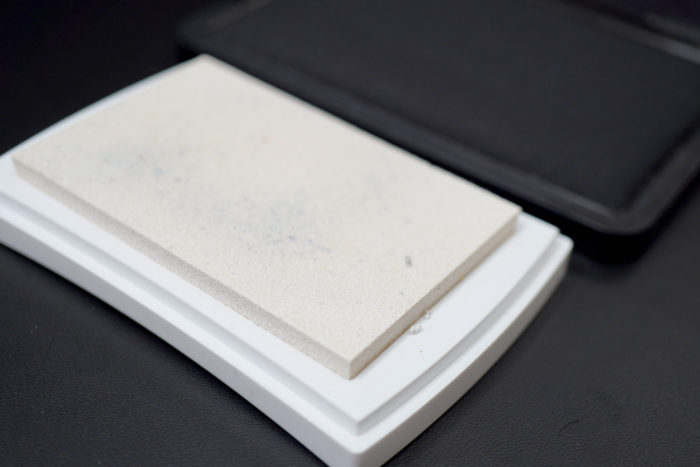

私が愛用しているスタンプ台ですが、全部で4種類ありました。

・左上:「シヤチハタスタンプ台(黒)」 ・・・普段使いで紙に使用(油性顔料系)

・右上:「シヤチハタタート多目的用(黒)」・・・金属・プラスチック・革など特殊な用途に使用(油性顔料系・速乾)

・左下:「サンビースタンプ台(金)」 ・・・新年ご挨拶や目立たせる箇所に使用(油性顔料系・速乾)

・右下:「ツキネコバーサクラフト(白)」 ・・・黒い紙(水性顔料系・速乾)

このように目的と用途によって変えています。

と言うことで、結論から申し上げますと、ゴム印の劣化を早める一番の正体は・・・スタンプ台なんです。

使い方、つまり捺し方とか使用頻度よりも、間違えたスタンプ台を使うことで痛める事の方が圧倒的に多いんです。

作り直しにご来店されるみなさんは「使い方が荒くってこんなになっちゃった」なんて恐縮されますが、このタイプの劣化の原因はスタンプ台で間違いありません。

ではなぜ、こんなことになってしまうのか?

まずは原因からご紹介します。

速乾性スタンプ台に含まれる溶剤がゴムを膨張させる

スタンプ台には「速乾」とうたわれているものがあります。

その名の通り、インクがすぐ乾くのが特徴です。

いつまでも乾かないと擦れてインクが伸びたり移ったりするため、速乾スタンプ台は非常に重宝されています。

ところがこの「速乾スタンプ台」の多くには、インクを早く乾かすための「溶剤」が含まれています。

この溶剤が、ゴムにとっては膨張や劣化の原因になることがあるのです。

ただし、ここで少し厄介なのが、メーカー各社がスタンプ台に含まれる成分(特に溶剤の有無)を明示していないという点です。

つまり、溶剤の入っているかどうかは明確に判断できない場合も多く、選ぶ際には「速乾性」「用途」「対象素材」などを目安に判断する必要があります。

そのためここでは、先ほどの画像にある「速乾」と記載されたスタンプ台は、ゴム印を傷めやすい傾向があるものとしてご紹介させていただきました。

油性と水性スタンプ台の違いとは?

水性スタンプ台は主に紙に向いており、比較的ゴムに優しい傾向があります。

一方で油性スタンプ台は金属・プラスチック・布など幅広い素材に使える分、速乾性や溶剤が含まれる場合があり、ゴムに対する負担が大きくなります。

ここで1点お詫びと訂正がございます。

ブログのタイトルと本文の内容が異なっています。

タイトルは「ゴム印は油性スタンプ台を使うと溶けてしまいます」とありますが、本文では「ゴム印の劣化が加速する原因は速乾スタンプ台」と結論づけています。

この違いの理由としまして、大きな間違いがあることがわかったからです。

そのため2021年2月19日に大幅リライトしました。

ゴム印を溶かす原因は、油性スタンプ台に含まれる「油」です。

それまでスタンプ台に油性と水性があり、ゴム印を溶かすのは油性だと思っていました。

ところが情報収集した結果、ゴム印は溶けることもなく、また油性がゴムを溶かすこともなく、「溶剤によって膨張する」ことがわかったためです。

大変失礼いたしました。

溶剤のあるなしは、異なる用途に合わせているため

「じゃあ溶剤が入ってない方がいいじゃないの?」

素朴な疑問かと思います。

ところがこれにもちゃんと理由がありました。

なぜなら

溶剤の揮発作用を利用して、スタンプインクの定着を早めるからです。

溶剤が入っていないスタンプインクの場合、インク自体の乾く能力で乾燥時間が決まります。

対して溶剤が入っていることで揮発して、より早く乾かすことができる。

つまり「より早く乾く」を目的としてのが、溶剤入りの速乾スタンプ台ということになります。

速乾スタンプ台の利点と注意点

また乾きの早さは別のメリットも生みます。

コート紙やプラスチックやガラスなどの表面がツルツルしているものに捺す場合、溶剤が入っていないとずっと濡れたままで、いつになっても乾きません。

そのため溶剤が不可欠なんですね。

スタンプ台にはそれぞれに用途の表記がありますが、その理由がおわかりいただけたかと思います。

それぞれに特性があって、用途に合わせるのが最適なんですね。

ゴム印を長持ちさせる方法

ここまででようやくゴム印を痛める、本当の原因が分かりました。

では膨張させないためには、どうしたらいいの?

スタンプ台を変える

スタンプ台の種類は、上記に挙げたもの以外にも膨大な種類が存在します。

当然それらは目的に応じて開発されているので、それぞれ一長一短です。

例えば、布に捺すため、革に捺すため、安く作るため・・・

そのため今回は、ゴム印に優しいかどうか?でご紹介致します。

残念ながら一択です。

今回は事務的に紙に捺すことを想定していますので、それらも踏まえると一択です。

用途は紙で、ゴム印の寿命を最大限まで引き伸ばすことができるのは、シヤチハタスタンプ台になります。

掃除をマメにする

例えば布や金属に使う場合、スタンプ台を変えることはできません。

なぜなら前述した通り、溶剤が入ったスタンプ台を使う必要があるから。

ゴム印に溶剤が含まれたスタンプインクをついたままにしておくと、劣化も加速します。

なのでその都度スタンプインクを落とす必要があるんですね。

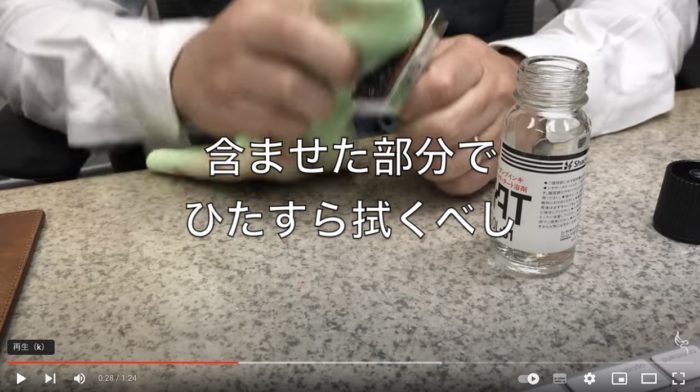

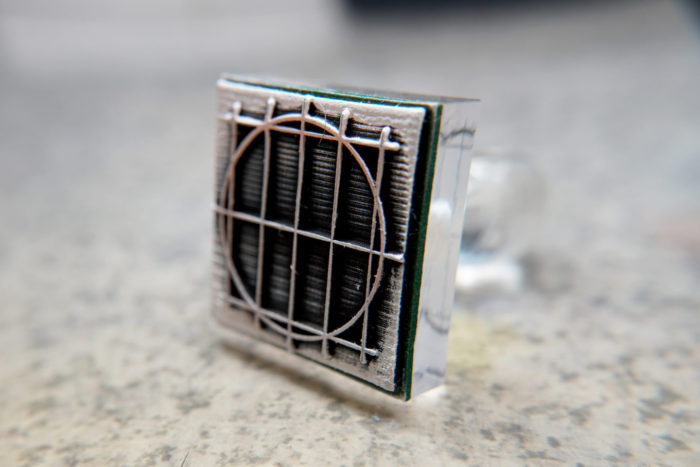

参考に私が使っている黒ゴムに、白のバーサクラフトを使っているのがこちら。

白いインクがこびりついています。

これじゃ溶剤の有無に関わらず、当然劣化も進みます。

そのためゴム印面に残っているスタンプインクをできるだけ綺麗にしてください。

方法としては使った後、別の不要な紙に5〜10回ほど軽く叩きつけてください。

それだけで驚くほど綺麗を維持できます。

ある程度汚れが溜まってきたら、溶剤で落としてください。

ここでも溶剤♡

お掃除の仕方は過去のブログに書いてますのでどうぞ。

次から耐油性ゴム印で作る

左が通常の赤ゴムで、右が耐久性の黒ゴムです。

赤ゴムより、膨張性が低いのが黒ゴムです。

個人的に耐油性って名称もどうなの?耐溶剤ゴム印じゃないの?なんて思ったり。

価格は赤ゴムの1.3倍ですけど、耐久性を考えると間違い無くお得です。

そのためゴム印をご注文の際は「何に捺すか」を一緒にご相談されるといいでしょう。

最適なゴムの種類と、スタンプ台の種類をご提案いただけると思います。

最後に

なかなか深いゴム印とスタンプ台との関係でした。

補足しておきますと、ゴム印の種類も非常に多くて、同じ赤ゴムでも大きな違いがあります。

単純にゴム印の場合、耐久性が一番高い、つまり丈夫なゴムほど高価でもあります。

スタンプ台に関しても、数え切れないほどの種類があります。

そのため私も使い分けをしています。

参考までに改めて。

・左上:「シヤチハタスタンプ台(黒)」 ・・・普段使いで紙に使用(油性顔料系)

・右上:「シヤチハタタート多目的用(黒)」・・・金属・プラスチック・革など特殊な用途に使用(油性顔料系・速乾)

・左下:「サンビースタンプ台(金)」 ・・・新年ご挨拶や目立たせる箇所に使用(油性顔料系・速乾)

・右下:「ツキネコバーサクラフト(白)」 ・・・黒い紙(水性顔料系・速乾)

繰り返しますが、各商品ごとに違う目的で作られています。

今回は紙に捺す場合の、ゴム印の耐久性を柱にお話ししました。

そのため用途が異なれば全く違うご提案になりますこと、あらかじめご了承ください。

そして一番はやはり、購入したメーカーのお客様相談室に直接ご確認されるのが一番ですね。

今回ご紹介したメーカーさんは、以下にリンク貼っておきますね。

では正しいセレクトで、きちんとお掃除して、心地よいゴム印ライフを♡

関連記事

要点まとめ

- ゴム印の劣化原因は「使い方」よりも「スタンプ台の選び方」にある

- 速乾性スタンプ台には溶剤が含まれており、ゴムを膨張させてしまう

- 紙への使用でゴム印を長持ちさせたい場合は、「シヤチハタスタンプ台」一択

- 溶剤入りのスタンプを使った場合は、使用後すぐに掃除が必要

- ゴム印を作る際は、用途に応じて耐油性ゴム(黒ゴム)も検討がおすすめ

※本記事には一部アフィリエイトリンクが含まれます。リンクから購入されると、筆者に報酬が発生する場合があります。