ここでは「練り朱肉」の固くなった場合のメンテナンス方法をご紹介します。

一般的に使われている「スポンジ朱肉」が薄くなった場合はインクを補充するだけですが、練り朱肉は粘土のようなものなので補充という概念がありません。

せっかくお持ちでも扱い方がわからず、そのまま放置なんて場合もよく聞きます。

そのため動画を交えてメンテナンス方法をご説明しますので、参考にして下さい。

また実際にはそれでも復活しない場合もありますが、その原因と対処法まで盛り込んでいますので、最後までお付き合い下さい。

2017年7月7日に公開したブログですが動画を追加し2020年3月12日に、また内容を大きくリライトし2023年4月8日に再度公開しました。

朱肉のメンテナンス方法(ある程度使っている場合)

印泥などと呼ばれる練り朱肉は、油と顔料を混ぜた朱液にパンヤやモグサなどの繊維質を練って作られています。

そのためスポンジ朱肉と違って、丁寧にメンテナンスするとなくなるまで使うことができます。

一方で粘土のようなイメージの練り朱肉は、時間が経ったり、長年使わないと表面の油分が抜けて固くなってしまいます。

そのため定期的にヘラなどで練って表面を柔らかくする必要があるんですね。

今回のブログは、その固くなった時のメンテナンス方法になります。

まずはある程度、普段使っている場合です。

使われている朱肉は固まりすぎておらず、少し手を入れるだけで簡単に復活させることができます。

まずはヘラを熱して、固まった表面の溶かすようになぞって下さい。

朱肉がまだ使える状態であれば、この方法で元通りになります。

時間にして約1分でここまで綺麗になります。

ぜひ試してみてください。

朱肉のメンテナンス方法(ほどんど使っていない場合)

手に入れたけどほとんど使っていない、なんて場合は結構厄介です。

完全に硬化していて、表面をなぞる程度ではどうにもなりません。

この場合、1から練り直してみる必要があります。

先に工程をお伝えすると以下になります。

- 固まった朱肉をヘラでほぐす

- 朱肉の底の柔らかい部分を練りだす

- 丸くなるように形を整える

- ヘラを火で炙り、熱してから朱肉の表面を整える

- 完成

底の方に溜まっている油を表に出し、練り込むことで全体的に同程度の油分が行き渡ります。

そこに熱を加えることでさらに柔らかくなり、平らすることができます。

それでも治らない場合

結論から申し上げますと、朱肉の寿命です。

状態としては完全に油分がなくなっているため、復活させることはできません。

以前は記念品に練り朱肉を贈られる場合が多く、その場合予算のほとんどを器に使い、朱肉の質は重要視されていないものが多かったんですね。

朱肉にも良し悪しがあって、良いものはなくなるまで使えるのに対して、悪いものは固まったり、逆にベチャベチャになってしまったりします。

でもご安心ください。

中身の朱肉だけを入れ替えることもできますので。

記念品の練り朱肉は、器は良いものが多いので、そんな場合はもったいないので、ぜひリユースして下さい。

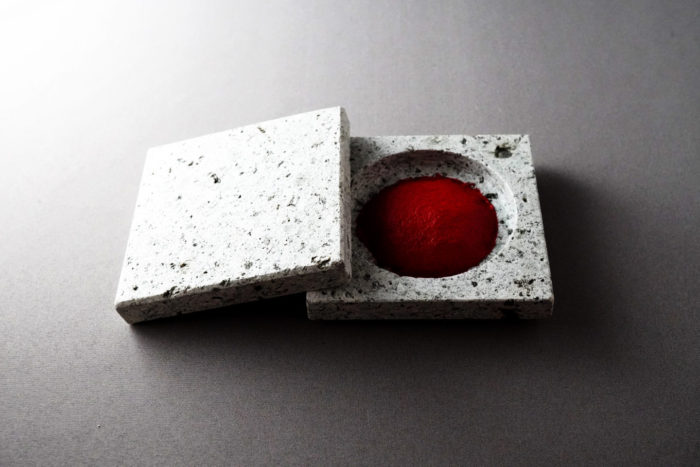

朱肉を整える際の理想の形

ご自身でメンテナンスする場合、オススメの完成形があります。

真ん中が高い、山のような形にすると使いやすいです。

朱肉の正しい使い方は、山の裾部分を回すように使います。

するとどこかが極端に凹んだりせず、その状態を維持しながら長く使えます。

朱肉をつける時のイメージは以下の動画を合わせてご覧ください。

最後に

以上が固くなった練り朱肉のメンテナンス方法です。

ぜひ参考にしてみて下さい。

また練り朱肉とトラブルは固くなる場合の他に、ベチャベチャになる場合もあります。

そのパターンは以下のブログにまとめてありますので、ご参考に。

ちなみに今回、動画で使用したメンテナンスへらは、ショッピングサイトからお求めいただけます。

現在製造終了になっており、また残り数本になっていますので、お早めにどうぞ。

最後にこの際だから一新しようなんて場合のオススメを2つご紹介しておきます。

クアドロ朱肉

中身の朱肉に関しては、一般的な練り朱肉の温度による変化や経年硬化をほとんど感じられず、一年中扱いやすい状態で使用することができます。

しかも有機顔料だけを原料としたオーガニック朱肉なので、自然環境にも非常に優しい。

つまり環境にも配慮した上、温度や湿度の影響も受けにくく、正確な印影を可能にしています。

大谷石練り朱肉

また他にはない特別な朱肉が欲しい場合は、大谷石の練り朱肉もオススメです。

練り朱肉こそ本物の朱肉です。

独特の重みのある風合いは他では表すことができませんし、また何より経年による色あせもありません。

そして今回のようにメンテナンスをしっかりすれば、スポンジに寿命が訪れるスポンジ朱肉と違い、まさに一生ものです。

良いものは正しく扱えば、長く使えます。

練り朱肉はそれだけでも価値の高いものですので、お手元のそれを復活させて、気持ちよい捺印を実現させてください。