2016年10月16日に大阪の朱肉工場にお邪魔してきました。

私たちも日頃朱肉の販売をしておりますので知識としては持っていますが、実際にお邪魔してこの目で見るのは恥ずかしながら初めて。

本物の朱肉と呼ばれる練り朱肉の製造工程をしっかり取材してきましたよ!

なのでその一部を、2018年6月14日にリライトしてご紹介したいと思います。

スポンジ朱肉は無地のスポンジを液体状の朱肉に浸します

まずは無地のスポンジの状態がこちら

ここに液体状の朱肉をスポンジに浸して作るんですね。

これを金具で抑えて完成。

朱肉の製造工程

朱肉は様々な成分を混ぜて作ります。

実はこれまでその成分もぼんやりしてたんですけど、今回かなりはっきり分かりました。

当然メーカーさんによってその成分やら配合は変わるワケですが、だいたい以下のような感じになります。

繊維物(もぐさ・和紙・ぱんや)・顔料(銀朱・無機顔料・有機顔料)・油・松脂・蝋・・・

その繊維質によって押しごこちが変わったり、また顔料によって色や印影の耐久性が異なります。

ざっくりご説明しますと、ひまし油や松脂や蝋を火にかけてベースとなる油を作り、そこに顔料や防腐剤や香料を混ぜ攪拌し、最後に繊維物を混ぜて餅つき機に入れて完成。

ちなみに最終工程の餅つき機はこんな感じでした。

色々な成分を混ぜてこねて作り上げる。本当まるでお餅を作るような印象でしたね。

朱肉のメンテナンス

私も過去にブログに書いてますが、せっかくなので朱肉のメンテナンス方法も教えていただきました。

ちなみに私はヘラを火で炙って熱くし溶かすように綺麗にしますが、今回は動画のコメントにもありますけど、アルコールと油を混ぜた液体で整えるそうです。

まずはご覧ください。

火で炙るか?液体でならすか?は朱肉の成分にもよりそうですが、興味のある方はオリジナルで液体を配合し整えるのにチャレンジしてみるのも面白いかもしれません。

私もおいおい試してみたいと思います。

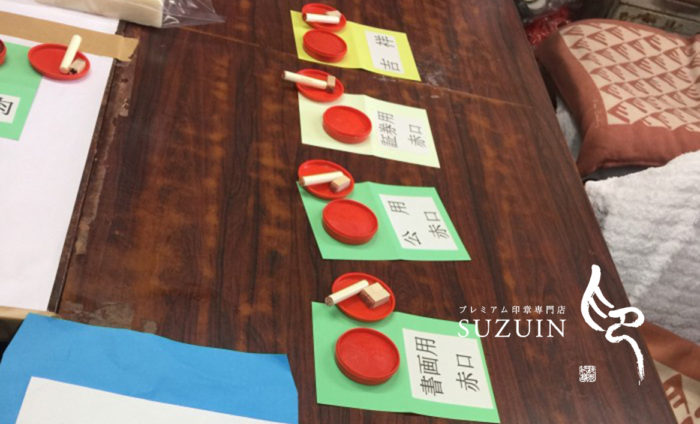

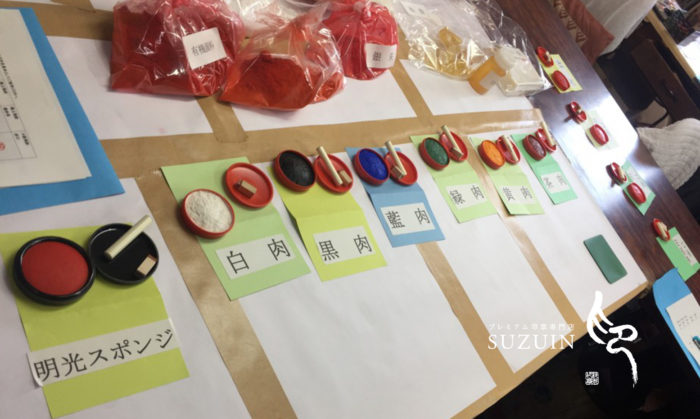

朱肉の種類は膨大です

とにかく色や成分によって凄い数の種類が存在します。

今回はその一覧を押させていただいたので、参考に添付したいと思います。

なかなかモニタを通したんでは正確な色や雰囲気までは分からないかもしれませんが、あくまで参考まで。

最後に

鈴印では常々最高級の朱肉を扱っていると自負しています。

これまでは聞いた話や、実際に押した感触で最高の朱肉を決めていました。

そして今回、実際に工場を見学したことによって更に突っ込んだノウハウを得ることができました。

なので今後はそんな別の視点からもご紹介して参りたいと思います。

いずれにしても朱肉の種類は膨大にあります。

その中からどれが良いのか?

それをセレクトするのが私たちの仕事です。

押す用途によっても異なりますし、成分の良し悪しだけで優劣を決められるモノではないこともよく分かりました。

意外に知らない朱肉の世界。

ここにもまた作り手の想像を超えた想いと、長年に渡って引き継がれてきたノウハウがありました。

そんな新しい魅力を、今後お伝えしていきたいと思います。