連日お送りしています、印鑑登録に関するブログ。

続いてますので、まだの方はこちらから。

↓ ↓ ↓

昨日のブログは、「印鑑の手続きが面倒な仕組みになっている理由はセキュリティのため」というお話でした。

ただそうなると昔から言われているのが、「欧米はサインで済んでるんだからサインでいいじゃん?」

確かにサインなら自分だけのものですから、一見安心で便利に思えます。

そのため今回は、日本の印鑑登録認証と欧米のサイン認証の違いを見ていきたいと思います。

2013年10月2日に書いたブログですが、2019年6月8日にリライトしました。

サイン契約の現状

サイン契約には公証人が必要

契約の際にお互いに避けたいのはリスクです。

法律上はお互いに口約束だけでも契約は成立してしまいますが、その場合は必ずと言ってほど「言った言わない」の論争が起こってしまいます。

だから契約書を交わすのですが、それでも第三者がいないと同じ問題が発生します。

そのため日本では印鑑証明書が、欧米ではNotary Public(公証人)が、その第三者の役割を果たします。

欧米では銀行などにも常駐している公証人。

そして2者で交わした契約書に第三者としてサインし、契約を証明します。

ちなみにアメリカではこの公証人は約400万人もいて、契約が発生する場所には必ずいます。

対して日本での公証人の数は約500人。

そのまま置き換えようとしたら公証人待ちで滞るのは火を見るよりも明らかです。

そのため印鑑証明書によって、役所が第三者となって契約を真正します。

「この実印は〇〇在住の〇〇さんが登録した印で間違いありません」

だから契約書は正しいですと。

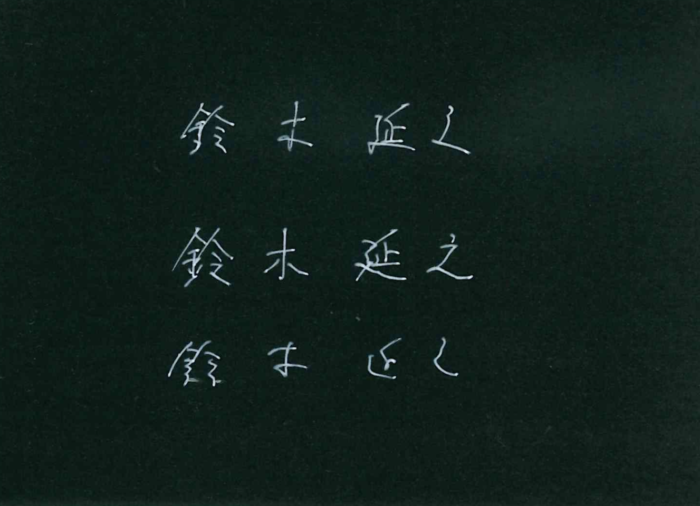

慣れないと毎回同じサインにはならない

「サインならわざわざ印章を持ち運ばなくていいから便利?」

確かにどこにしまったか覚えておく必要もないですし、持っていくのを忘れて取りに戻る時間も手間もかかりません。

ところが、毎回必ず同じく書けますか?

あまりサインに慣れていない私たちは、「綺麗な楷書で丁寧に書いてください」なんて書いてあると、変に緊張しちゃって失敗しちゃったり♡

おまけに画数の多い漢字を正しく書くのって結構大変です。

いつもの癖で殴り書きしたら、もう1度書き直しです。

ちなみに欧米では小さい頃から同じ文字を書く練習をし、書く度にサインが変わらないようにしています。

最後に

印鑑登録制度は、日本に根付いた契約の仕組みです。

知らないとただハンコを押すだけに思えますけど、それであなたの意思を証明しています。

またサインに置き換えると便利なようにも思えますが、そう簡単にはできないのがお分りいただけたかと思います。

考え方や文化そして使っている言語や文字などを総合して、一番確かに証明できる手段が確立されているんですね。

契約って、これまでの長い歴史の中で失敗やトラブルを乗り越えて仕組みづくりがなされています。

最初はうまく進んでいたけど、途中から気が変わるなんてよくある話です。

気が変わったからキャンセルなんて言われても、困ってしまいますからね。

そういうことが起こらないように、何重ものセキュリティを書けて、契約の真正を保つようになっています。

だから面倒に思えるかもしれませんけど、その分安心にも繋がるんですね。

以上、印鑑登録制度のあまり表に出ない側面について書いてみました。

なんとなく押していたかもしれないその捺印、実はあなたの意思を確認してます。

それをご理解いただき、その1回を慎重にご決断ください。