ゴム印はある程度消耗品です。

どれだけ高品質のゴムでも、車で言えばタイヤと同じゴムですから、押したり経年でどうしても劣化してしまいます。

鈴印で採用している耐久性の非常に高い天然ゴムでも、一般的に10年くらいで交換される方が多いようです。

そんな中今回は、鈴印でも非常に人気の高い「フリーメイト台」と呼ばれる分割タイプのゴム印の修理のお話です。

この台木とゴムを接着する箇所にバネを使用している本体があるんですが、そのバネも交換できるんです。

分割タイプの構造

まずは前提となる構造の違いが分からないと伝わらないお話ですので、そちらから。

フリーメイト台は長さは幅とは別に、そもそもの構造の違うものが2つあります。

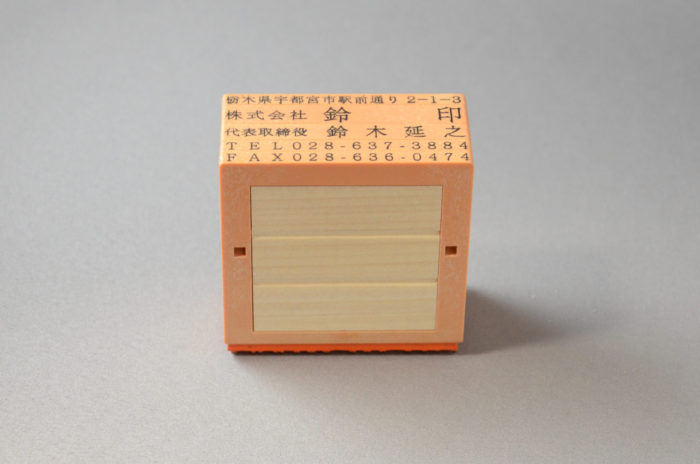

ゴムが付いてる部分をご覧いただくと分かるのが、左はやや本体上部にくぼみがあって、ゴムとのつなぎの部分にプラスチックの板が見えます。

右側は、下から本体・スポンジ・ゴムとなっています。

ちなみに左がフリーメイト台2との名称で、右がフリーメイト台。

そして今回の主役は左のプラスチックの板が見える2。

なんでこのように2種類あるかって言いますと、ゴム印は製造工程によってゴム部分の高さがその都度変わる場合があるからなんです。

その辺は長くなるので今回は端折りますが、ゴムの高さが変わることによって追加で作った場合に高さが合わず、段差になって均等に押せない問題が発生することだけ理解してください。

それを防ぐためにプラスチックのバネを間にかましてクッションの役目をさせ、見た目で高さが違っても、押して均等になるようになっています。

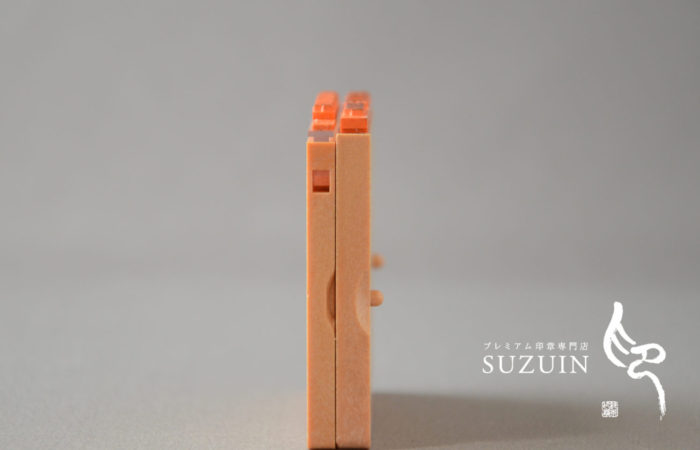

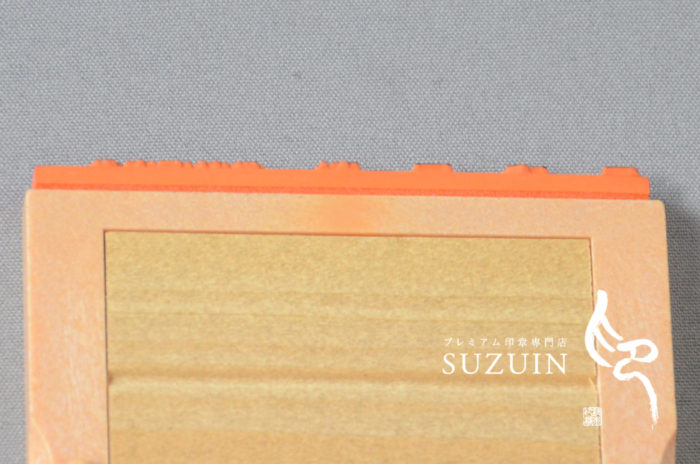

別の角度から見るとこんな感じです。

上がフリーメイトで、下がバネのある2。

上のフリーメイトが、台+スポンジ+ゴムという3層構造に対して、下のフリーメイト2は、台+バネ+スポンジ+ゴムの4層構造。

そしてこのバネが大きなポイントになります。

写真だと分かりにくいかもしれませんが、このバネ部分が上下に伸縮するんですね。

分かりにくいんで、動画貼っておきます。

こんな感じで動くのが特徴なんですが、この動く部分が稀に破損しちゃったりするんです。

フリーメイト台2の構造

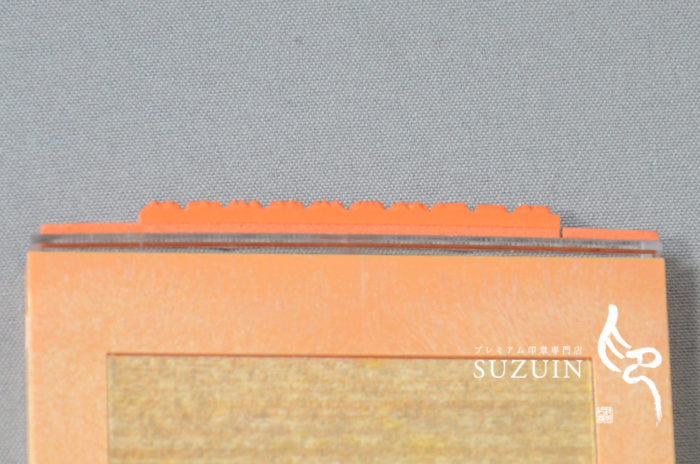

この2は分解修理ができます。

ちなみに方法としては、台の両サイドのくぼみがあって、そこを押すと外れます。

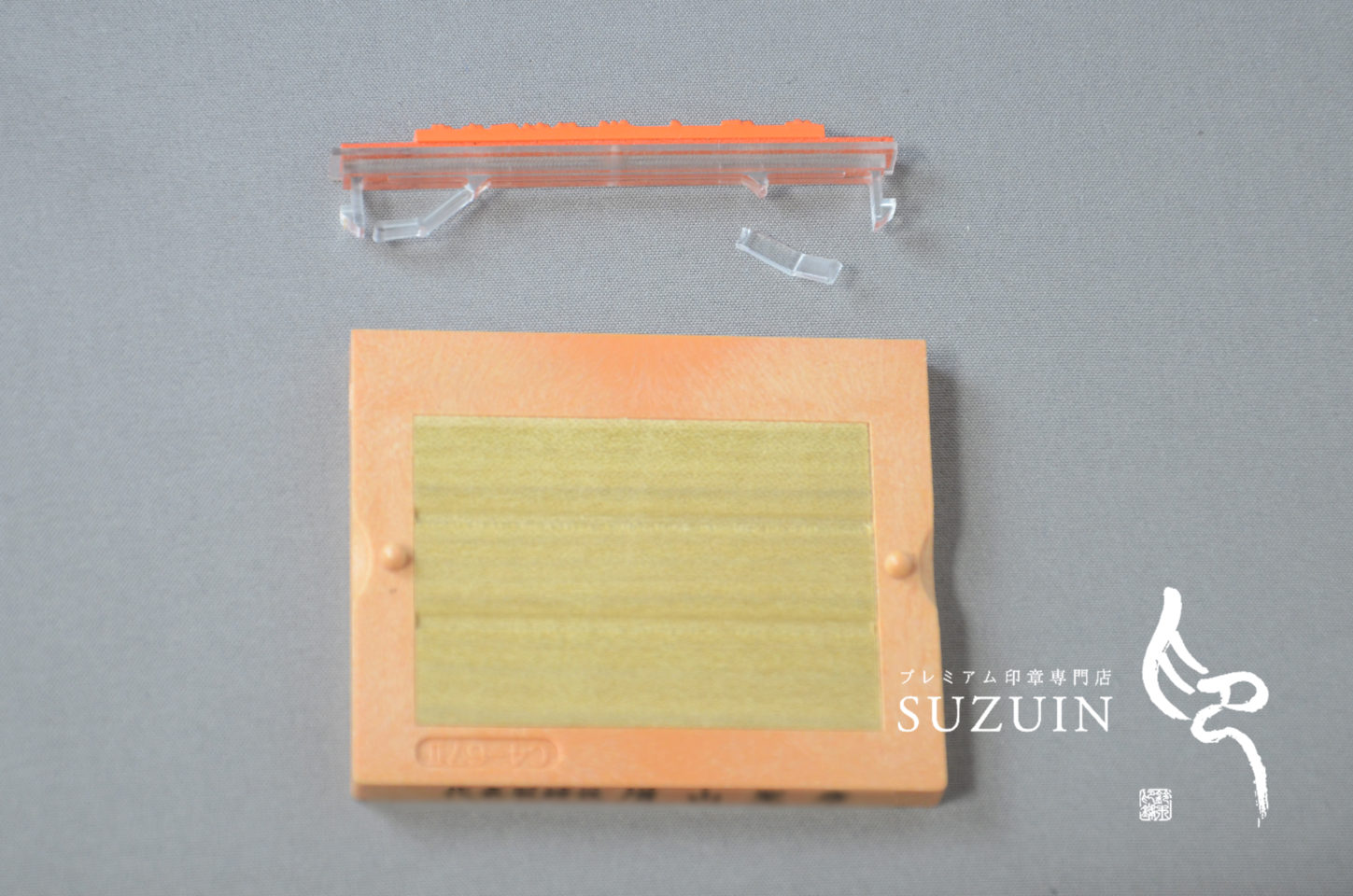

その状態が以下。

両サイドに本体に引っ掛ける棒があり、その内側にバネになる棒が張り出しています。

そしてそのバネになる部分が強い衝撃や長年の使用によって破損しちゃいます。

こうなるとバネの役割を果たせず、カタカタとただ上下するだけになってしまい、他と組み合わせた時に均等が実現できません。

そして、鈴印では顧客様限定にはなってしまいますが、このバネ部分のみの交換対応もしております。

顧客様限定の理由

この修理の一番の問題は、ゴム部分が綺麗に剥がせるかどうかなんです。

繰り返しますが鈴印の場合は、台+バネ+スポンジ+ゴムの設定です。

そしてこの構造が、実はお店によってまちまちなんです。

スポンジを使わない、強力な接着剤を使っている、またゴムの種類も天然ゴムだったり樹脂印だったり、ものすごく薄いゴムだったり様々。

接着剤仕様の場合は剥がせませんし、また古い樹脂や薄いゴムは経年変化で硬化しバネ部分から剥がす際に切れてしまいます。

そのため確実に剥がすことができる、当店でお納めしたゴム印のみとさせていただいております。

なので他店様でお求めの場合は、購入されたお店にご相談ください。

鈴印でも店頭にご持参いただける場合に限りまして、対応可能かどうかをご相談させていただきます。

最後に

どうしていいか困っている方、また新規でしか対応できないって言われたなんてお話を耳にしましたので、参考に書かせていただきました。

実際に店頭でもご相談が多いんですけど色々チェックポイントが多く、現物を見てみないと適切なアドバイスができないため、店頭にご持参の場合に限る旨ご了承ください。