ここでは印材で最もコスパの良い「水牛」と総称されるツノ材の品質の違いを解説します。

コストパフォーマンスに優れ、最もポピュラーな印章の素材です。

また高級スーツやコートなどのボタンでも見られる水牛ですが、いずれも天然材のため、品質には大きな差があります。

同じ牛ならレザー製品と同様に、最高級品から激安まで多岐に及びます。

印材のラインナップにある、水牛と牛角との違いから、同じ水牛でも品質が異なる理由を3つに分けてご説明します。

ここさえ読めば、実際に色々なお店で手に取った瞬間に、どのレベルなのかを理解できるようになるはずです。

水牛の成分と特徴

ツノ材は人の爪と同じ成分の「動物性タンパク質」です。

爪は指先の角質が硬化してできている、簡単にいうと皮膚の延長です。

水牛の角も同じく、水牛の頭の角質が硬化してできています。

タンパク質であるツノ材の最大の特徴は丈夫さ。

印章を痛める1番の原因は朱肉の油ですが、その耐性が非常に高いのです。

木材は木に油が染み込んで柔くなり経年とともに摩滅や欠けの原因になりますが、ツノ材は油による劣化がなく長期間において安心してお使いいただけます。

水牛と牛角の違い

ツノ材は全部で4種類あります。

その中でまずは、ぱっと見で色が違うだけに見える2種類に分けてご説明します。

黒水牛と牛角

成分はどちらも、人間の爪と同じタンパク質です。

そして大きく、黒と白に分かれます。

黒い方が「黒水牛」と呼ばれる水牛のツノ、白い方が「牛角(うしのつの)」と呼ばれる肉牛のツノになります。

【個体差】

●黒水牛=東南アジアやを中心に生息する、水牛の角

●牛角=オーストラリア・アフリカを中心に生息する、肉牛(陸牛)の角

【色の違い】

●黒水牛=黒っぽい

●牛角=ベージュっぽい

【大きさと入手状況の違い】

●黒水牛=右上2本の大きい角

ただし近年では生産地が機械化され、農耕用に使われる水牛の数が激減してきている。

●牛角=左下の小さい角

ただし食用や革製品にもなる牛でもあり、傷などによって肉や革の価格下落を防ぐため、現在は角の大きさがさらに小さく品種改良されている。

【補足】

以前牛角は「オランダ水牛」との名称でしたが、オランダ産でも水牛でもないため現在は「牛角」に統一されています。

似たような表記に「白水牛」がありますが、「白水牛」は白い水牛の角のため、全く別物になります。

黒水牛とリアルブラック・牛角とトビ

ここまでで水牛と牛角の違いについて見てきましたが、ここからはさらに細分化し、黒水牛とリアルブラック、牛角とトビの違いについてご説明します。

■黒水牛とリアルブラック

写真左が模様のあるリアルブラック、右が真っ黒な黒水牛。

一般的にお馴染みなのは黒水牛ですが、それぞれの特徴について見ていきます。

【特徴】

●リアルブラック=全く染めていない天然色。綺麗な模様が目立つが、模様や芯の大小など、品質にばらつきがある。

●黒水牛=薬品で黒く着色している。色の影響を受けないため、品質が揃っている。

芯の話については後述しますが、リアルブラックの特徴は1つ1つ異なる点。

模様が最大の特徴ですが、印材の芯と模様が連動するため、模様が大きいほど芯も大きい。

そのようなばらつきは、仕入れと彫刻の段階でセレクトし、良いもののみをピックアップすることで均一化することも可能となります。

つまり販売店や彫刻士に品質を委ねる必要があるため、扱う技量が必要になるのがリアルブラックです。

対して黒水牛は着色しますから、模様の影響がない。つまり芯の小さいものだけを製品化することができる。

そのため品質が安定しています。

■牛角とトビ

写真左がトビ色の模様がある牛角(トビ)、右が模様のないな牛角(上白)。

少々細かいですが、こちらは総称して牛角。

その中でもシマのあるトビ、シマがなくより白っぽくて希少価値の高い上白。

ではそれぞれの特徴について見ていきます。

【特徴】

●牛角(トビ)=全く染めていない天然色。綺麗な模様が目立ち、その模様がトビ色のため(トビ)と呼ばれる。

●牛角(上白)=全く染めていない天然色。色のない圴一な色味は非常価値が高く、ツノ材でもトップクラス。

大きな違いは色です。

1つ1つ異なる模様の個性と、なんともいえない上品な無地色で、好みが大きく分かれます。

彫刻の際のキメ細かさは(上白)が上で、滑らかな彫り心地となっています。

※現在は、牛角(トビ)も2ランクご用意しています。

中トビ→上トビ→上白の順番になっています。

同じ角でも価格が違うのは、素材の品質が違うから

ここまででツノ材のそれぞれに特徴についてご説明してきました。

ではここからは、例えば同じ「黒水牛」と呼ばれるものでも、品質が違っています。

そんなより深い違いを3つに分けて解説します。

1.取る位置によって経年変化が変わる

ツノは全てが印材になるわけではありません。

上記写真をご覧いただくと分かりますように、根元の部分は空洞ですから、印材として使うことはできません。

また最高級品に関しましては、1本の角から1〜2本しか取ることができません。

場所のイメージはこんな感じです。

角の先端の中心、いわゆる芯が通ってる芯持ち材が最高級品です。

芯を外した外側の部分も印材として流通していますが、これは俗に「割り」と呼ばれ、時間の経過と共に反ったりひび割れてしまいます。

その反った印材がこちら。

ひびがこちら。

印鑑の特性の非常に長く使う点を考えますと、やはり芯のあるツノ材が安心です。

では以下では、芯についてさらに詳しく見てきたいと思います。

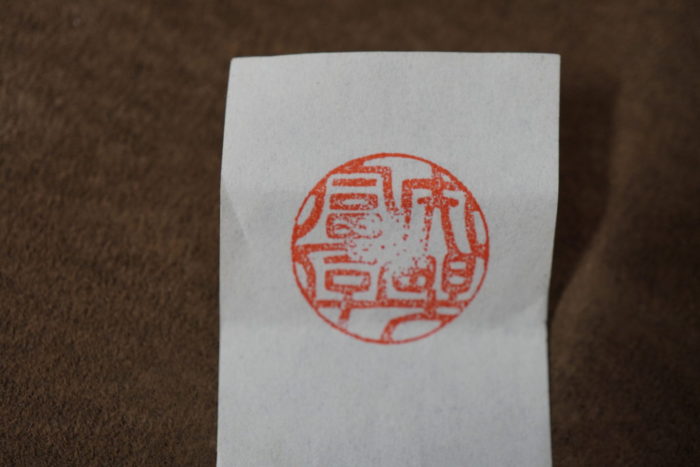

2.芯の大きさによって写りが変わる

ツノ材の経年変化を防ぐ「芯」ですが、これも場合によっては悪さをしてしまいます。

天然材のため、芯にも大きさがあり、大きいと穴が開いてしまうんです。

そのため芯の小さいツノは高価で、逆に芯が大きいツノは安価です。

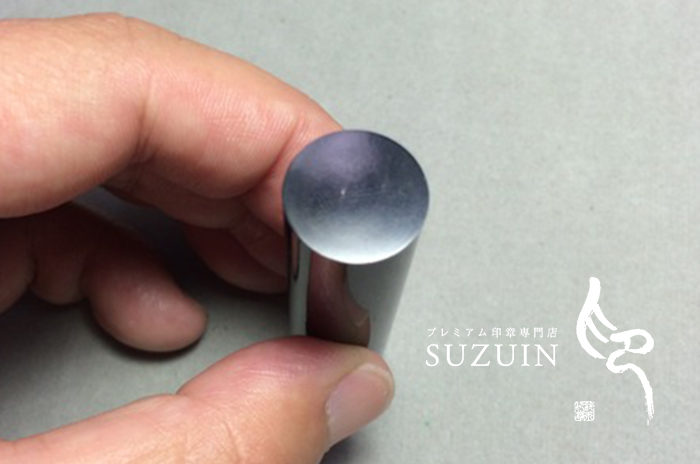

こちらも画像でご説明しましょう。

まずは小さい芯。

中央にポチッと見える点が芯持の証でもありますし、非常に小さいのが分かります。

対して芯の大きい角。

大きく凹んでいます。

またものによっては、大きく穴が空いてしまっている場合もあります。

これが手彫りの場合は平らにしてから彫刻しますが、機械彫りはそのまま彫ってしまう場合も多く、中央部分が写らなくなってしまいます。

稀に中央がかすれる印影を見ることがあるかもしれませんが、その原因がこの芯です。

なので芯持ちだからといって、全てが良いとは限らないのでご注意ください。

とはいえ注文の段階で判断は難しいと思いますので、ご確認された方が間違いないです。

メーカーによって品揃えが変わる

印章業界でツノ材の最高峰を取り扱うメーカーは、昔から小山良です。

最高級の印がこちらの「山に良」のマークの「小山良」製の信頼の証になります。

こちらもランクが分かれてますので、ご注文の際にはご確認された方がよろしいかと。

ちなみに小山良の素材の特徴は以下の3点。

- 艶が美しく、磨けば磨くほど光り輝く

- 牛角は、やや黄色がかった高級感のある色合い

- 寝かせた時間が長い

●艶

艶は誰でもはっきり分かります。

彫刻後に全ての印章をバフで磨きますが、その際に小山良のツノは見事に光り輝きます。

●色味

左が廉価版の牛角で、右が小山良。

全く色が違うのがわかります。

●寝かせた時間

芯を安定させるのに役立ちます。

経年変化が起こす問題のため、寝かせて症状を出しきり、凹みを丁寧に平らにし、それ以上の変形を防げます。

最後に

普段なかなか知る機会の少ない、ツノ材の違いがお分かりいただけましたでしょうか。

ただし1点だけお願いがあります。

衣類のウールやシルクと同じ成分の「動物性タンパク質」のツノ材は、洋服同様虫に食われてしまう可能性が0ではありません。

そのため保管の際は新聞紙で包んでケースに入れて保管してください。

天然材はそれぞれに個性があります。

また個性を生かすも殺すも、作り手次第になります。

なので制作の際には上記をご確認の上、安心してお任せできるお店を選びたいですね。